乙4(危険物試験「基礎的な物理と化学」)の物質の三態と状態変化の練習問題と解説です。物質の三態では状態変化の名前が良く出題されますがここは考えても出てきません。覚えるしかないので覚えましょう。物理に関しては化学に含めて良いくらい簡単な用語しかありません。

乙4の試験は3科目ありますが、「物理と化学」の問題は一回の試験中10問です。

そのうち6問正解すればいいので、簡単な問題を確実にとることが合格への近道となります。

状態変化の問題は「簡単な問題」の1つです。

例題を解きながら理由を覚えていきましょう。

例題を見て理由が説明できる状態で正解できればいいので、繰り返す場合は例題を解いてみて、不正解の場合は解説を見てください。

例題1(物質の三態)

【例題1】

次の物質の状態変化について、誤りを含むのはどれか。

(1)気体が液体に変化することを凝縮という。

(2)気体が固体に変化することを凝固という。

(3)液体が固体に変化することを凝固という。

(4)固体が液体に変化することを融解という。

(5)固体が気体に変化することを昇華という。

例題1解説

物質は温度や圧力の条件によって「気体」「液体」「固体」と状態を変化させます。

この3つを物質の三態といい、状態が変化することを「状態変化」といいます。

⇒ 物質の状態変化とエネルギー 物質の三態と状態図

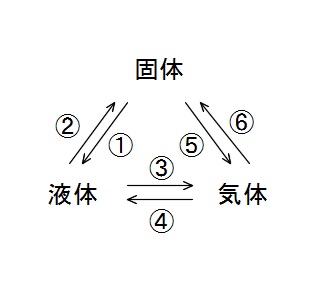

状態変化には名前がありますが、「液体→気体」などの方向は6つになります。

その6つに名前がついていて、

①固体→液体:融解(ゆうかい)

②液体→固体:凝固(ぎょうこ)

③液体→気体:蒸発(じょうはつ)(気化ともいいます。)

④気体→液体:凝縮(ぎょうしゅく)(液化ともいいます。)

⑤固体→気体:昇華(しょうか)

⑥気体→固体:昇華

多くの物質は普通、温度が上昇するとともに「固体→液体→気体」と変化します。

ドライアイス(固体)が二酸化炭素(気体)に変化するように、固体から気体へと一気に変化するものもありその変化を「昇華」というのですが、気体から固体への変化も同じく「昇華」というところが注意点です。

つまり、これらのことから(2)の「気体から固体に変化することを凝固」というのは間違いです。

「昇華」が正しい。

次は状態変化にともなう熱を含めた問題です。

少し物理的な内容になりますが感覚的につかめれば大丈夫です。

例題2(状態変化)

【例題2】

次の物質の状態変化について、正しいものはどれか。

(1)固体が液体に変化するとき、熱を吸収し、物質の温度は上がる。

(2)液体が気体に変化するとき、熱を吸収し、物質の温度は上がる。

(3)物質が状態変化するときに、吸収、放出される熱は、その物質の温度変化には関係しない。

(4)気体が液体に変化するとき、熱を放出し、物質の温度は下がる。

(5)気体が固体に変化するとき、熱を放出し、物質の温度は下がる。

例題2解説

物質(分子)は、「動きやすさ」ということで見ると、

「気体」、「液体」、「固体」の順になります。

氷より水の方が動きやすそうだし、水より水蒸気の方が動きやすそうでしょう?

逆に動きを止めるということは、じっとしているということで動き回るよりエネルギーが必要無くなりますよね?

人間でいうと、

運動をたくさんする人はエネルギーをたくさん使う。(気体)

運動をしないでいればエネルギーは少なくて済む。(固体)

太るということは、病気でなければ、運動不足か食べ過ぎなのです。笑

物質は太るということを考えません。

物質が保有するエネルギーは「熱エネルギー」として変わりますが、どの物質も個性を持っているわけではないので保有するエネルギーは同じ状態なら同じです。

そこで状態が変化すると「発熱」するか「吸熱」するかを考えます。

「発熱」とは周りに熱を「放出」して周囲の温度を上げることになります。

「吸熱」とは周りから熱を「吸収」し周囲の温度を下げることになります。

気体から液体になると動き回る量が少なくなります。

この場合余分なエネルギーを放出することになるので「発熱」し周りの温度は上がります。

逆に液体から気体になるときは動き回る量が多くなります。

動き回るのに必要なエネルギーを周りから吸収するので「吸熱」し周りの温度は下がります。

このとき物質そのものの温度は関係ありません。

物質が持っている「熱エネルギー」はその物質(分子)が保有しているエネルギーのことで物質の温度としては現れません。

ここが少しややこしいので理解しようとする前に覚えて欲しいのが、

「状態が変われば周りの温度は変わるけど、物質自体の温度は変わらない。」

ということです。

※太っている人は脂肪をエネルギーとして蓄えているとしても、体温が異常に高いということはありませんよね?笑

状態変化するときに発熱するか吸熱するか分かりますか?

動きが小さい方向に進むときは発熱、

動きが大きい方向に進むときは吸熱、

となることをイメージできたら次の状態変化にともなう「熱の名前」とともに覚えましょう。

気体が液体になる(凝縮する)とき、

動きは小さくなるので余った熱を放出し「発熱」します。

これを「凝縮熱」といいます。

液体が気体になる(蒸発する)とき、

動きは大きくなるので必要な熱を吸収し「吸熱」します。

これを「蒸発熱(気化熱)」といいます。

液体が固体になる(凝固する)とき、

動きは小さくなるので余った熱を放出し「発熱」します。

これを「凝固熱」といいます。

固体が液体になる(融解する)とき、

動きは大きくなるので必要な熱を吸収し「吸熱」します。

これを「融解熱」といいます。

気体が固体になる(昇華する)とき、

動きは小さくなるので余った熱を放出し「吸熱」します。

これを「昇華熱」といいます。

固体が気体になる(昇華する)とき、

動きは大きくなるので必要な熱を吸収し「吸熱」します。

これも「昇華熱」といいますが、気体が液体になるときとは熱の出入りが逆になるので注意して下さい。

説明が長くなりましたが、ここまでが理解できれば問題の答えははっきりします。

熱の吸収、放出は合っていますが、物質の温度は関係していません。

だから、

(3)物質が状態変化するときに、吸収、放出される熱は、その物質の温度変化には関係しない。

が正しいです。

ここまでの熱の名前も覚えたなら次の問題で終わりにしましょう。

例題3(状態変化)

【例題3】

次の物質の状態変化について、誤っているものはどれか。

(1)気体が液体に状態変化するとき、凝縮熱を放出する。

(2)液体が固体に状態変化するとき、凝固熱を放出する。

(3)気体が固体に状態変化するとき、昇華熱を吸収する。

(4)固体が液体に状態変化するとき、融解熱を吸収する。

(5)液体が気体に状態変化するとき、蒸発熱を吸収する。

気体→液体 : 動きが小さくなるので「凝縮熱」を「放出」する。

液体→固体 : 動きが小さくなるので「凝固熱」を「放出」する。

気体→固体 : 動きが小さくなるので「昇華熱」を「放出」する。

固体→液体 : 動きが大きくなるので「融解熱」を「吸収」する。

液体→気体 : 動きが大きくなるので「蒸発熱」(気化熱)を「吸収」する。

熱の名前はすべて合っていますが、(3)の気体から固体への変化では熱を放出するので問題の「吸収する」は間違い。

固体から気体への変化の場合も「昇華熱」ですが動きは大きくなるので「吸熱(吸収する)」となります。

ここまでの状態変化の名前と、発熱、吸熱の見方、それと熱の名前を覚えておけば1問は取れます。

合格への6問中1問クリアーですね。

危険物取扱者試験の問題構成をもう一度確認しておいて下さい。

決して難しい試験ではありません。

対策したか、していないか、その違いだけです。

また、状態変化の問題は良く出ていますので確実に取りにいきましょう。

化学基礎、化学問わず大切なところです。