「複素数」の記事一覧

1の立方根(3乗根)のω(オメガ)の性質と関係式の使い方

1の立方根(3乗根)のうち虚数解はω(オメガ)というギリシャ文字で表されることが多いです。 問題でωを見たら「1の虚数立方根」だと思って良いくらいですよ。 オメガのの持つ性質はいくつかありますが、利用する関係式は少しだけ […]

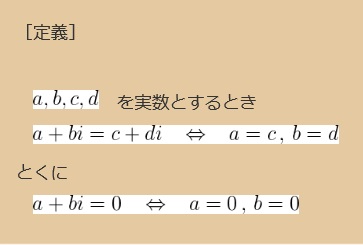

複素数と共役複素数の計算公式と相等条件を利用する問題の解き方

共役複素数の計算公式も具体的な複素数をあてはめれば簡単ですので定理として紹介しておきます。 相等条件を利用する問題が多いので例題の中で解き方を確認しておきましょう。 複素数の計算は定義として存在しますので、普通に計算して […]

複素数の実数部分(実部)と虚数部分(虚部)と相等定理

数学Ⅱでの複素数は単なる代数(ほぼ計算)です。 定義となる実部(実数部分)と虚部(虚数部分)の見分け方や「相等定理」などの用語を覚えておけば何とかなります。 ここが出来ていない人は数学Ⅲは選択しない方がいいと思います。 […]